格闘技の中でも、特にストイックなイメージのある極真空手。その頂点に君臨する黒帯は、まさに憧れの存在ですよね。

いったい、極真空手の黒帯はどれくらいすごいのでしょうか?

本記事で解決できること

- 極真空手の黒帯のすごさが知りたい

- 黒帯取得までの具体的な期間を知りたい

- 昇段審査を受けるための条件や難易度が知りたい

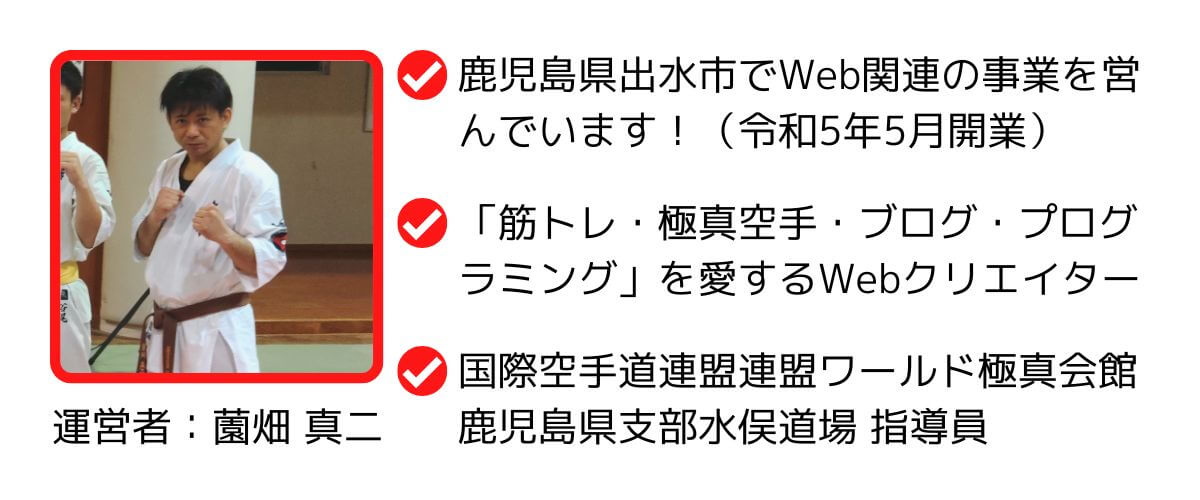

本記事の執筆者

真二(@shinji_sonohata)

この記事を書いている僕は、筋トレ歴・極真空手歴20年以上を誇る現役の空手家。

これまで極真空手をベースに自重トレーニングやウエイトトレーニング、どちらも本格的に取り組んできました。

今回の記事では、極真空手黒帯のすごさや取得までにかかる年数、さらに条件や難易度について詳しく解説していきます。

\極真空手の一撃のノックアウトシーンが満載!/

\鹿児島県産の旬の食材を現地からお届け!/

極真空手の黒帯はどれくらいすごいのか?

極真空手の黒帯はいったいどれくらいすごいのでしょうか?

黒帯の取得はただ高い技術レベルを示すだけでなく、精神肉体ともに強靭な人物であることを証明するもの。

かつては極真空手の黒帯を取得すると、警察に登録しなければならないという噂も合ったほど。つまり、プロボクサーのライセンスのようなものですね。※実際には登録なんてありません(汗)

実戦的な強さの証であることからそんな噂が風潮したのでしょう。

しかし、黒帯取得には並外れた努力と忍耐が必要であり、多くの門下生の中でも手にできるのはほんの数パーセント程度しか存在しません。

黒帯(初段)取得までにかかる年数

極真空手の黒帯(初段)取得までにかかる年数は、一般的には5〜7年といわれています。

しかし、これはあくまでも目安であり、個人の努力や稽古の頻度、才能によって大きく左右されるでしょう。

毎日欠かさず稽古に励み、才能にも恵まれて大会で良い結果を残している方であれば、まれに3年程度で取得できる方もいるようです。

一方で、仕事や家庭の事情で稽古の頻度が低かったり、ケガなどにより長期離脱を余儀なくされた場合は10年以上かかることもあるでしょう…

昇段審査の条件や難易度は?

昇段審査を受けるには、どんな条件や難易度が待ち受けているのでしょうか?

もちろん、簡単でないことは承知かと思います…いったいどれほどなのか、詳しく見ていきましょう!

昇段審査の条件

そもそも昇段審査を受けるまでに、それまでの白帯から茶帯までの各級で実施される昇級審査に合格しなければなりません。

各級と審査までの修行期間は以下のとおり。

| 帯の色 | 段位・級位 | 審査会までの修行期間 |

| 白帯 | 無級 | 3ヶ月以上 |

| オレンジ帯 | 10級・9級 | 3ヶ月以上 |

| 青帯 | 8級・7級 | 6ヶ月以上 |

| 黃帯 | 6級・5級 | 6ヶ月以上 |

| 緑帯 | 4級・4級 | 8ヶ月以上 |

| 茶帯 | 2級 | 12ヶ月以上 |

| 茶帯 | 1級 | 1年6ヶ月以上 |

| 黒帯 | 初段 | 2年以上 |

上記の修行期間は支部によって若干違いますが、ストレートで昇級しても昇段審査を受けるまでにかかる年数は5年ほど。

また、審査を受けるには一定の稽古参加率を満たすことが条件となります。

もし仕事の都合やケガなどで稽古に参加できなければ、次の審査を受けることができません。

茶帯(一級)取得後も厳しい稽古を継続し、道場責任者の推薦を経てようやく昇段審査を受ける資格を得られます。

道場責任者の判断基準は、主に基礎体力や空手の技術、指導力、社会性など。日々の稽古で積極的に後輩たちの指導を行い、模範となる行動を意識しておくことが大切です。

また、寒稽古や夏合宿の参加が条件となる場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

昇段審査の内容

極真空手の昇段審査の内容は、主に以下の項目です。

- 基本稽古

- 基礎体力や体の柔軟性

- 型審査

- 組手審査

- 筆記試験

もちろん、これまでの昇級審査よりもはるかに基準が厳しくなっています。

基本稽古、基礎体力や体の柔軟性については、日々の稽古をしっかりと行っていれば問題ないでしょう。

しかし、型審査と組手審査については、入念な準備が必要です。

特に型審査では、既定の型にくわえて抜き打ちで指示された型を行います。どの型を指示されるのか分からないため、茶帯までのすべての型を覚えておかなければなりません。

また、組手審査では最後まで闘い抜く肉体とスタミナ、精神力は不可欠。審査の何ヶ月も前から、基礎体力と精神面を強化をしておく必要があるでしょう。

昇段審査最大の難関は10人組手

極真空手の昇段審査で、もっとも難関なのが組手審査です。

組手審査とは、初段なら10人、弐段なら20人と段位が上がるごとに10人ずつ増え、最大で五段の50人組手まである過酷な試練。

また、連続組手では、最後まで闘い抜くことにくわえて基本的に負けることが許されません。

実際の審査でも、途中でケガを負ってしまったり体力を消耗して断念する挑戦者も多く見られます。

まとめ:極真空手の黒帯を目指そう!

今回の記事では、極真空手黒帯のすごさや取得までにかかる年数、さらに条件や難易度について解説しました。

極真空手の黒帯とは、多くの門下生の中でもほんの数パーセントしか存在しないすごい存在。黒帯を取得するとは、精神肉体ともに強靭な人物であることの証明です。

個人の努力や稽古の頻度、才能にもよりますが、取得までにかかる年数は一般的には5〜7年ほど。しかも、条件や難易度はとても高く、多くの門下生たちは取得できずに空手人生を終えています。

これまでの昇級審査よりもはるかに基準が厳しいため、入念な準備と対策が必要となるでしょう。

\極真空手の一撃のノックアウトシーンが満載!/

\鹿児島県産の旬の食材を現地からお届け!/

極真空手において、昇級審査は次のステップにいく大きな節目。しかし、審査の内容が分からず不安を抱えている方も少なくありません。特に入門して間もない方や初級の帯の方だと、落ち着かずに前日の夜も眠れないでしょう…・昇級審査の内容がわからない・合格するためのコツが知りたい・対策が知りたい

【関連記事】昇級審査に関する詳しい記事はこちら

【極真空手】昇級審査の内容を徹底解説!合格するための3つの対策